本报记者 张艺良 见习记者 杨怡明

【农村金融时报】

日前,国务院新闻办公室举行2021年金融统计数据新闻发布会。中国人民银行副行长刘国强对2021年货币政策做了总结。

“总的来看,2021年货币政策体现了灵活精准、合理适度的要求,前瞻性、稳定性、针对性、有效性、自主性进一步提升,我国主要金融指标在2020年高基数基础上继续保持有力增长,金融体系运行平稳,金融对实体经济支持力度稳固。”刘国强说。

“稳”就是最大的“进”

刘国强表示,2021年稳健的货币政策灵活精准、合理适度,下半年开始前瞻性发力。通过在2021年7月前瞻性降准0.5个百分点等措施,提早应对经济下行压力,为下半年也为2022年一季度经济持续稳定恢复做好铺垫。

中央经济工作会议提出政策发力要适当靠前,刘国强指出,2021年12月特别是中央经济工作会议之后,人民银行出台了一系列措施,包括降准0.5个百分点,召开金融机构货币信贷形势分析座谈会,下调支农支小再贷款利率0.25个百分点,引导1年期LPR下降5个基点,将两项直达工具转化为支持小微企业的市场化政策工具。

刘国强解释,现在疫情常态化,经济也常态化,所以这两个政策转换为市场化政策工具,如果说过去对金融机构在落实政策方面是“要求+激励”,转为市场化后就是“自愿+激励”,各大金融机构可以与企业沟通,了解企业需求后愿意延期,我们也提供激励,所以这是两个直达政策工具转换为市场化工具,可以更好发挥跨周期调节能力,支持2022年经济增长。

“当前经济面临三重压力,‘稳’本身就是最大的‘进’。在经济下行压力获得根本缓解之前,‘进’要服务于‘稳’,不利于‘稳’的政策不出台,有利于‘稳’的政策多出台,做到以‘进’促‘稳’。简单说,当前重点目标是‘稳’,政策要求是发力。”刘国强表示,将从三个角度发力:一是充足发力,把货币政策工具箱开得再大一些,保持总量稳定,避免信贷塌方;二是精准发力,要致广大而尽精微,金融部门不但要迎客上门,还要主动出击,按照新发展理念的要求,找好项目,优化经济结构;三是靠前发力,前瞻操作,走在市场曲线的前面,及时回应市场普遍关切的问题,不能拖延。

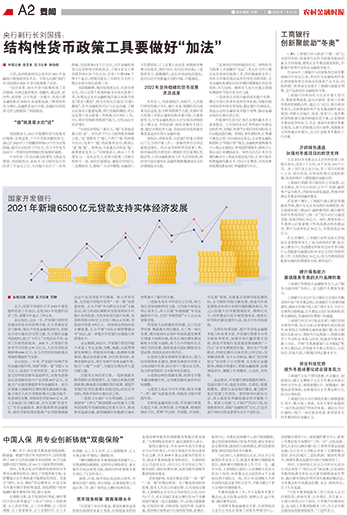

2022年坚持稳健的货币政策

灵活适度

发布会上,刘国强指出,2022年,人民银行将坚持稳字当头、稳中求进,稳健的货币政策灵活适度,加大跨周期调节力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,注重靠前发力,引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持力度,稳定宏观经济大盘,为推动经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。

他指出,具体来看,人民银行将重点围绕以下几方面开展工作:一是保持货币信贷总量稳定增长。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性,引导金融机构有力扩大信贷投放,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

二是保持信贷结构稳步优化。结构性货币政策工具要做好“加法”,落实好支持小微企业的市场化政策工具,用好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,引导金融机构增加对信贷增长缓慢地区的信贷投放,优化结构。精准发力加大对重点领域和薄弱环节的信贷支持力度。

三是保持企业综合融资成本稳中有降。健全市场化利率形成和传导机制,发挥贷款市场报价利率改革效能,稳定银行负债成本,促进企业综合融资成本稳中有降,推动金融系统向实体经济让利。

四是保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。让市场供求在汇率形成中发挥决定性作用,发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。影响汇率因素较多,汇率测不准是必然,双向波动是常态,企业和金融机构要树立“风险中性”理念,金融机构要积极为中小微企业提供汇率风险管理服务,降低中小微企业汇率避险成本。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定是目标,汇率可能在短期偏离均衡水平,但从中长期看,市场因素和政策因素会对汇率偏离进行纠正。