■ 王荐

【农村金融时报】

——感知李泓晖书法艺术

李泓晖,中国书法家协会会员,国家一级美术师,吉林省书法家协会理事、创作评审委员会委员,松原市委党校教授,松原市政府学科带头人,中国国家画院曾来德书法课题班成员。

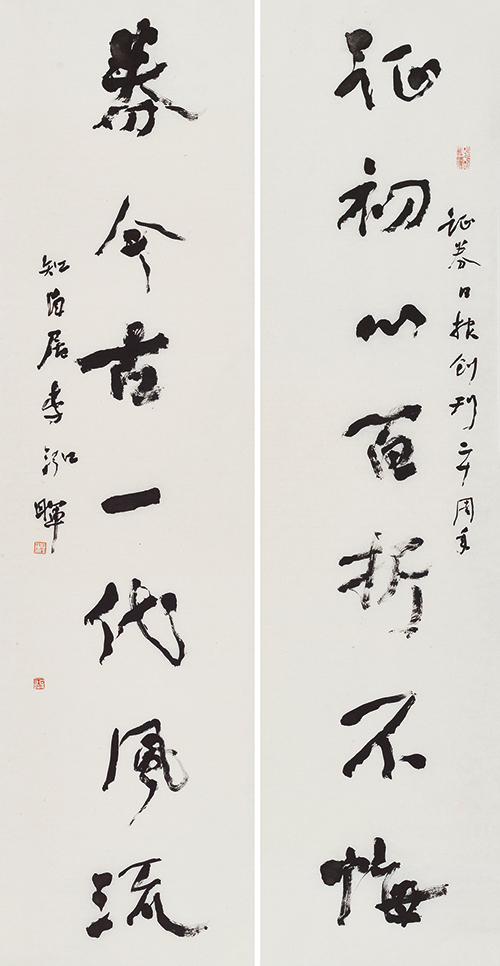

行书证初券今七言联 136cm×70cm 纸本 2020年

一个人达到一定的艺术高度并不难,难的是保持住这个高度或继续向上攀登。吉林的李泓晖便是能保持住艺术高度并勇于攀高的书法家。

泓晖自幼即喜好书法,后来参军到辽宁,于书法上下力更勤,经常参加辽宁书协组织的活动。所以他退伍之后回到吉林,仍然和辽宁许多书家保持着联系,有着深厚的友谊,他的书法也深深地印上了辽宁书风的烙印,很长一段时间他的书法都是以“不激不厉,格调高雅”(刘艺先生评辽宁书风)的小行书、小行草为主。

二十多年前,他便以带有黄道周、张瑞图意味十足的小行书在国展上参展获奖,蜚声书坛。后来逐渐增加笔道的含量,提升线质,求精求放,学习“二王”,学《书谱》,学苏东坡、赵孟頫、董其昌、八大山人等名家。在他的创作中可以感到知“二王”、赵董的雅逸清爽,感知到黄张的轻灵劲拔,感知到孙虔礼的丰富蕴藉,感知到八大山人、王宠等人的圆浑开张。他笔下的中山王壶铭文和钟鼎文篆书也写得相当到位,汲古修绠,古雅可人。

近年来,泓晖开始变法,学书转向了豪放一路,以清代何绍基等为主要取法对象,加入篆籀笔意,楷行草融合一体,书风变得粗犷放逸、老辣豪宕。泓晖的书法实践绝非偷机取巧偶然一试所能至者,泓晖下力甚勤,且能取精用宏,不断突破自己,亦可见其各书体之间的生发供养,相濡相染之契合。他的书作丰筋多骨,潇洒俊逸,极善笔力,形式上又能多变,殊为不易。

“言为心声,字为心画”。泓晖之所以能写到此等境界,除了他的勤勉有恒心之外,主要得益于他心中的偏好。我一直以为偏好与风格是近亲。泓晖四十岁之前似乎不大喜欢张扬的东西,他追求传统的笔墨精神,追求文人的浪漫情调,追求形式的现代意味。在形质神采上,以古为师,从著名法帖中学字法、笔法、墨法,锤炼线条质量,练就手上功夫,且注意探究书家心路历程,在儒释道间解析中华传统文化的审美内核,技艺双修,奠定根基;在表达情致上,他偏好古人的雅逸高蹈,注意书卷气,强调书写的抒情性,不做匠人之想,彰显浪漫情怀;在创作形式上,他注意将古典融入现代意味,在用纸用墨用色上讲究色彩的协调,注重幅式的变化,讲究整幅字的构成,讲究字的大小参差错落,讲究装裱效果,既适宜书案把玩,又适宜家居点缀,又适宜张于厅堂展观,无论条幅、斗方、对联、横幅、手卷、册页、扇面等等驾轻就熟,游刃有余,精雕细琢,自然使作品增色良多,让人作传世永宝之想。四十岁之后,尤其是近七八年间,开始追求沉厚朴拙与雄强阔大。这些一是与他善于思考,不欲与流行书风或“展览体”为伍有关,他试图写出适合心性,属于自己的东西。另外,也许是年龄关系,他变得更加老成持重,不再追求表面的浮华,更加注重内涵的丰富蕴藉,因此他挖掘本心,溶冶古今,所以才有了当下以清朝民国书风为基调的个性风貌。由小巧走向大气,由精致走向粗放,由重技走向重意,又开启了自己的艺术新境。

梁启超先生在《秋蟪吟馆诗抄序》中有言,“大家者,必其天才之绝特,其性情之笃挚,其学力之深博,斯无论已”。以此为坐标审视泓晖,自有许多相似处。愿泓晖再下大力,秉其天赋,适其心性,广其学识,凸显个性,提高品位,定会渐近大家之门。