尚辉

【农村金融时报】

——读邵晓峰泼彩山水

邵晓峰,中国美术馆展览部负责人,中国博物馆协会美术馆专业委员会副秘书长,中国城市雕塑家协会常务理事,中国美术家协会会员、美术理论委员会委员,北京美术家协会理事。教授,博士、博士后导师,获“文化和旅游部优秀专家”称号。

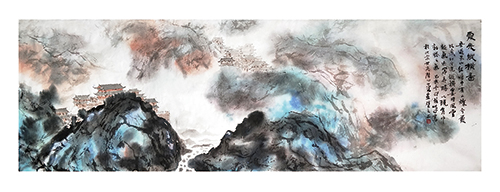

《霞光纵横图》34cm×102cm 纸本设色 2019年

《纵看三秋色,神行万里云》35cm×35cm 纸本设色 2021年

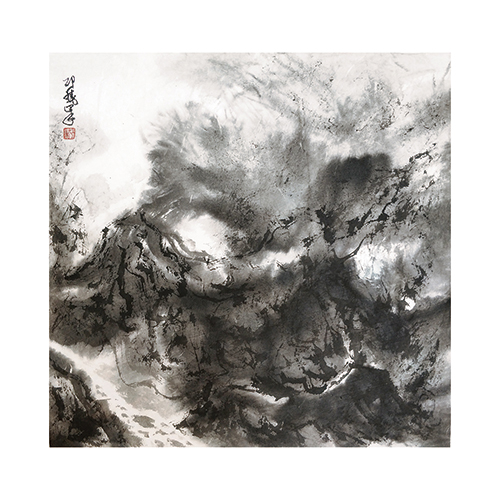

《鸿蒙初醒》35cm×35cm 纸本水墨 2019年

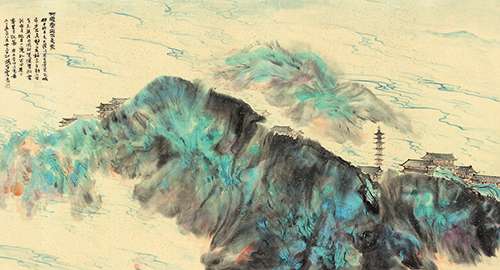

《何处云山不是家》96cm×180cm 纸本设色 2015年

《秋川》35cm×35cm 纸本设色 2020年

在邵晓峰的山水画中可以感受到新金陵画派的创立者傅抱石的传承。我们可以审视一下,中国山水画的发展在20世纪发生了很大的变革,其中更关注用笔、用墨的变革。“四王”山水主要运用枯笔、焦墨来表现太湖流域的山水,在枯中求润,这是“四王”山水的难度,也是晚明以来山水画学基本的用笔方法。

20世纪以来,山水画一方面向现实表现转换,另一方面在用笔用墨上的探寻中主要是用水的变化。比如,傅抱石将东洋的水彩与石涛的用笔有机地结合在一起,所以20世纪40年代傅抱石在重庆办画展之时就引起画坛的争议,这与他过分地用水有关。

傅抱石的用水源自水彩画,新金陵画派主要成员在傅抱石所创立的笔墨语境之中都发生了比较大的变化。比如钱松嵒、宋文治早期均学“四王”,但是在他们面貌成熟的时期都擅于用水、用色,水与色也成为新金陵画派烟云变幻的基本特征。

我们看到邵晓峰的山水画其实上是将新金陵画派用水用色的特点有机地结合在一起。但是作为新一代的学者型画家,他在美术史学、山水画史学的研究的深度上与其他前辈并不一样。所以,在邵晓峰的山水画中有大量的以彩当墨的方法,而这种以彩当墨的用笔技巧在前人那里均没有见到。我们也可以说是80年代以后,随着水墨、彩墨绘画的兴起,都是将传统中没有发掘出来的用水、用彩的方法加以突破,所以形成了今天我们所看到的山水画用水与用彩的技巧。

邵晓峰接受了这种传统,在他的画面里将写生山水和自己的用水与用彩的方法有机地结合在一起。譬如,他画的泼彩雨花石就特别巧妙,是以雨花石的形状来创作的。我们喜欢雨花石,一方面是由于它有彩,另一方面是因为它是动的,是透的,其中还有一些富有想象的、抽象性的山水意境。邵晓峰在这种雨花石系列泼彩画里把用彩、用水、用墨以及傅抱石的散锋皴有机地融为一体,我非常喜欢他的这一批泼彩雨花石作品。虽然它们的画面并不大,但是灵通、透气,很好地体现了如何用水与用色的山水画问题。