■ 冯国伟

【农村金融时报】

马啸,1962年生于浙江湖州。1984年毕业于浙江大学哲学系,中国书法家协会学术委员,甘肃青年书法家协会主席,中国国家画院沈鹏工作室首届精英班成员及课题班、创作班、第二届精英班助导。现为中国国家画院教学中心学术主持、国家新闻出版广电总局美术家协会副会长。

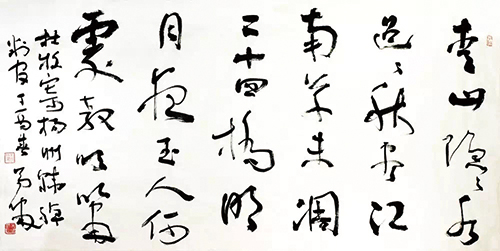

行书杜牧诗 68cmx136cm 纸本 2017年

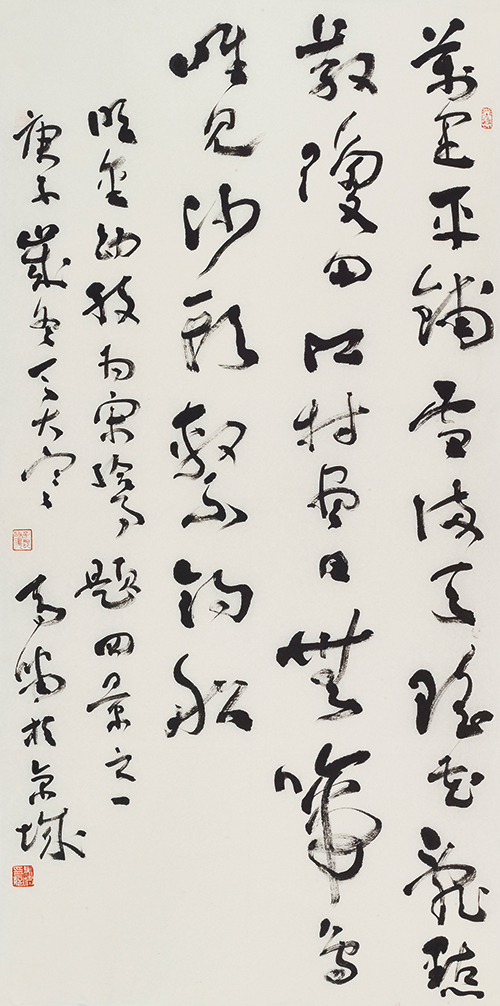

草书金幼孜《为宋给事题四景之一》137cm×68cm 纸本 2020年

马啸“变”了。

变是常态,不变才是问题。但是一般而言,一个人的思想变化往往是渐次展开的,是一步接一步的否定肯定,但作为书法家和书法批评家的马啸,其“变化”因前后的反差和对比,却有些抽刀断流的决绝,尽管水流如常,但他的这种行为却也不是一个人的任性。

马啸之变,既有时代的背景,也有他个人切身的焦虑和抉择。

对出生在浙江湖州,沉浸于江南文化,在传统帖学中心摹手追的马啸来说,从“杏花春雨”的江南,到“白马秋风”的塞上,这种大范围的跨动改变的绝不仅仅是生活。果然,在甘肃兰州的《甘肃日报》从事新闻工作21年间,“南人北相”的马啸不仅蓄起了胡须,而且行为举止更显西北人的彪悍和放达。

上世纪八九十年代,马啸的书法评论和创作可谓是一彪奇兵,因为他自身的哲学修为、文字表达和书法体验,他对现代书法和书法现代化进程的关注以及宣扬,都使他成为了那个时代具有激进主义色彩的书法评论家。他的《苍白的书法》《鄙视与理解——非自觉书法的命运》等论文以及《书法门诊室2》(与魏翰邦合作),《国画门诊室》《民间书法》等专著更使他具有历史维度又尖锐犀利的声音远播,并不因生于边地而失语,反而尽显其雄。这与那个时代生机勃勃的创新与开拓之风是一致的。

而这一时期马啸最钟情的审美意趣来自于“魏碑的硬朗、简牍的率真,或许还有些许敦煌遗书的不经意。”他的书法创作也秉承着他的思考,在努力地扩大自己的疆域,寻找着自己的边界。他研究的兴趣点也自然进入了他的创作,有了更多的现代元素,他的创作也有意识地与南方精致细腻的书写风格拉开了距离,书风趋向恣肆和粗砺,生拙和质朴。

而让马啸“再变”的契机发端于新世纪前后。2005年,43岁的马啸人生轨迹又一次发生了大的改变,他从兰州漂到北京,在中国国家画院教学培训中心工作,更多的从事书法组织与书法教学。

这一时间节点前后,马啸的思想和创作发生了很大变化,甚至是根本性的变化。他从现代书法的鼓呼者变成了怀疑者,从现代书风的实践者变成了传统书风的力挺者。比如他态度鲜明的表示:“如果现代书法中,书法只是一个定语,一种辅助,那么就不需要具有良好书法功底的人来搞,而当下恰恰有一批功底很好的人在从事这项实验,这实在是一种浪费。”

由此,马啸的书法创作也进入了一个新的时期,用他自己的话说:“开始注重向后看,向历史学习,同时侧重于笔墨实践,注重从三国魏晋隋唐艺术史,特别是唐人行草书获得教益,使功力与境界得到双重提高。”他的书法融入了更多晋唐人帖的东西,率意之外多了一份含蓄和舒畅,挥洒之中多了几分回旋和平和。粗野而生拙的感受慢慢淡化了,激情张扬的用笔也收敛了许多,有了更多细节的表现和技术上的考量。线、墨、结构都在他理性的驾驭下不再肆意奔跑。但对熟悉他书风的人来说,一眼还是能看到他作品中那种硬朗野气,这是他骨子里的性格和气质,即使有所收敛,也是无法隐去的。

处于一个变动的时代,马啸的变化,是一种顺,顺应着他对艺术规律的不断探索;也是一种逆,决绝地拒绝一切入时的东西。如果说书法是一种传达性情的艺术,那马啸之变的归宿自然是在言说和纸本上寻找那个最本真的自己。